Une histoire de puits, une histoire d’eau qui fait écho aujourd’hui…

Aline Lucas a récemment retrouvé dans les vieux papiers de la maison de ses parents, un vieil acte notarié du 16 novembre 1834 concernant un litige à propos d’un puits comblé sur une pièce de terre proche du village de Barberie à Palluaud. Dans cet acte (que vous pourrez consulter sur le site internet de la commune), le notaire formalise la décision du tribunal civil de Barbezieux du 18 août 1834, qui oblige le propriétaire du terrain sur lequel est placé ce puits commun à le rétablir afin que les habitants du village de Barberie puissent y exercer leurs droits de puisage pour l’abreuvage du bétail. Cet acte mentionne avec précision, au fil de 10 articles, tous les détails de son rétablissement, de sa construction, son entretien, ses usages, ses servitudes, les frais et taxes qui incombent à chaque ayant droit.

Si pendant très longtemps, dans les campagnes, l’alimentation en eau des fermes s’effectuait exclusivement grâce aux sources qui en étaient souvent éloignées, c’est seulement au cours du XIXe siècle que des puits furent construits à proximité des maisons.

Ce sont des ouvrages simples, pour la plupart, entourés d’une margelle en pierre supportant une structure métallique, quelques uns sont de petits monticules en pierre ou brique couverts d’un toit à deux ou quatre versants, d’autres plus modernes sont équipés d’une pompe. A Palluaud, il existe encore de nombreux puits bien visibles. On les appelle des puits de village ou puits de quartier. En effet, le droit de puisage était réservé aux seuls habitants du quartier. L’entretien de ces puits, du bâtiment l’abritant, le matériel de puisage restaient à la charge du ou des propriétaires ou partagés en part égale entre les utilisateurs.

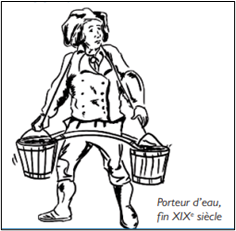

Jusqu’au début du XXe siècle, la plupart des habitations ne disposent pas de l’eau courante. Il faut, pour s’approvisionner, se rendre à la fontaine publique, c’est une corvée quotidienne pour les familles modestes. Les familles les plus aisées, moyennant finance se font livrer l’eau à domicile par les porteurs d’eau. Les canalisations qui permettent d’acheminer l’eau par un robinet dans les maisons commencent à apparaître à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. En hiver, on ne fermait pas complètement le robinet, l’eau coulait en permanence pour éviter qu’elle ne gèle d’où le nom « d’eau courante ».

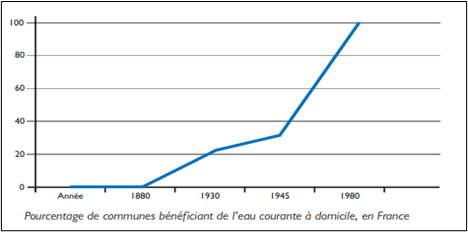

C’est le 14 décembre 1853, que l’empereur Napoléon III signe le décret officialisant la naissance de Compagnie Générale des Eaux. L’exode rural, l’urbanisation et l’industrialisation nécessitent d’apporter d’urgence l’eau potable à domicile dans les grandes villes pour lutter contre les maladies, pour améliorer le confort ou encore pour libérer du temps. C’est le début de grands travaux : à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Paris… L’eau potable se démocratise et des infrastructures dédiées se développent à grande échelle en France.

Mais il faut attendre la fin des années 1980 pour voir la quasi totalité des Français bénéficier de l’eau courante à domicile. L’assainissement se développe lui aussi progressivement : les stations d’épuration fleurissent et reflètent les premières prises de conscience environnementale dès le début des années 1960.

Florence Barit